世の中、東日本大震災の復興、福島第一原発の除染、日本の債務がGDPの2倍(1000兆円)、社会保障と税金をどうするのか、ヨーロッパのギリシャ金融危機に端を発した世界経済の停滞などなど、みなつながっている。

1月20日に八戸で開かれた林業セミナーで、岩手大学の林政審議会・岡田秀二会長が、元をたどると、江戸時代に開国を迫られ、欧米圧力に負けて植民地化しないよう富国強兵、明治以来、産業を振興、戦後資源のない日本は資源を輸入して加工し輸出、そのために地方から都市へ人が流れ、戦争で荒廃した民有林は大造林、木材需要は国有林で賄って、足りない分は輸入、そうした流れが都市と地方の格差、今の問題を生み出しているというような話をされた。

何とかもう少し森林を軸に経済が回ってほしいと願っている、きょうこのごろ。

昨年(平成23年)後半のおもなできごと、「実生の森ワークショップ」、「縫道石山」、「八甲田深沢温泉コース」、「晩秋の奥入瀬・十和田」、「青森森林博物館」、「冬のブナ巨木」

○「実生の森ワークショップ」

平成23年10月2日、十和田市現代美術館・ハテナワークショップの一環で、芸術家の山本修路さんが企画したブナなどの実生で小盆栽(のようなもの)を作り、森と自分たちのつながりを感じるというイベントがあった。

当日はあいにくの雨であったが、八甲田山麓の湯ノ平にある「蒼星の森」で実生を採り、短い皮付き丸太の穴に埋め込んだ。雨宿りの作業場でバーベキューも楽しかった。

ふだん森林の働きうんぬん言っているが、90度違う視点の取組みは新鮮であった。

森で「実生の森」を作る 現代美術館で みんなの作品

○「縫道石山」

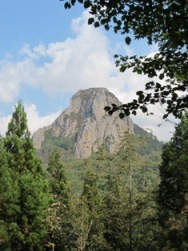

10月8日、KIWI&ATCスポーツの横浜さんと下北半島にある縫道石山(626m)に登った。岩が地上に突き出たような、ほんとうに登れるのだろうかというような山である。山麓にはブナ林、ヒバ林、山頂部に生えるオオウラヒダイワタケなどが天然記念物に指定されている。ロッククライミングをやっている人もいた。

縫道石山登山口 登山道から 山頂

○「八甲田深沢温泉コース」

10月10日、いつものメンバーと八甲田でも難関のコースに挑んだ。深沢温泉の入口に登山口があり、集材跡を登り、ブナ林を経て、ササ薮こぎして、北側の尾根を登って井戸岳・赤倉岳などに出る。毛無岱を経て酸ヶ湯温泉に降りた。整備されていないが景色が良く、尾根に生えたコメツガがすばらしい。

黄葉のブナ林 コメツガ 井戸岳分岐付近

○「晩秋の奥入瀬・十和田湖」

11月20日、奥入瀬渓流から十和田湖・休屋の観光コースを(残念ながら一人で)めぐった。東日本大震災の影響で5月はぱったり、7月になって少し回復したようであるが、11月も末になると観光客はちらほらとなる。春や秋の葉っぱのない奥入瀬渓流のほうが明るくて好きである。休屋にある乙女の像は、昔、営林署の職員が積雪の時期にバストを測った悪坊主がいたという。

奥入瀬渓流・銚子の滝 十和田神社 乙女の像

○「青森森林博物館」

11月23日、前を通ったことは何回かあったが初めて中に入った。森林や木材利用の展示のほか、スキーの歴史、映画「八甲田死の彷徨」に使われた元青森営林局長室も残してある。

森林博物館の東側 スキーの歴史展示室 元青森営林局長室

○「冬のブナ巨木」

12月25日、天気が良かったので細スキーで惣辺バイパスをブナの巨木「森の神」まで往復した。惣辺バイパス分岐から先はまだ除雪されていない。積雪はふもと30〜奥地60cm。膝を上げるのに股関節が痛くなってきたが、何とか帰ってこれた。細スキーで雪の山を歩き回るのは楽しい。

「遊々の森」の向かい 奥入瀬トンネル ブナの巨木「森の神」

○「2012(平成24)年賀状の写真」

平成23年2月19日、八甲田ロープウェー・フォレストコースで横浜さんが撮ってくれた写真を使った。

八甲田フォレストコース